儿童支原体肺炎防治策略及有效预防措施的综合分析与指导

- 2025-08-03 10:46:02

文章摘要:

儿童支原体肺炎是一种由支原体感染引发的肺部疾病,主要影响儿童的呼吸系统。由于该疾病的临床症状常常与其他呼吸道感染类似,因此容易被忽视或误诊。支原体肺炎不仅具有较高的传播性,还可能对儿童的健康产生长期影响。为了有效防治儿童支原体肺炎,本文从多方面探讨了其防治策略及有效预防措施。文章首先概述了支原体肺炎的病理特征和临床表现,然后针对疾病的防控工作,分别从早期诊断、抗菌治疗、疫苗研发与推广、以及公共卫生教育等方面进行了深入分析和探讨。最后,结合这些防治策略,提出了全社会共同努力防控儿童支原体肺炎的必要性,强调了科学管理和预防的重要性。通过这些策略的实施,可以有效减少儿童支原体肺炎的发病率,提高儿童健康水平。

1、支原体肺炎的基本概述

支原体肺炎是由肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae)感染引起的呼吸道疾病,通常表现为轻至中度的上呼吸道症状,进而可能发展为肺部感染。与病毒性或细菌性肺炎不同,支原体肺炎没有传统细菌的细胞壁,因此在抗生素治疗上需要特殊关注。该病主要通过飞沫传播,儿童和青少年是主要高危群体,尤其是在集体生活环境中,如学校和托儿所。

支原体肺炎的症状较为多样,包括持续干咳、发热、乏力等。部分病例可能表现为喘息、胸痛,甚至出现呼吸困难的症状。由于这些症状常与其他呼吸道感染相似,因此很容易被误诊或漏诊。其潜伏期通常为1-4周,感染者具有一定的传染性,尤其是在症状初期。

因此,了解支原体肺炎的基本病理特征以及传播途径,对于制定科学有效的防治策略至关重要。儿童由于免疫系统尚未完全成熟,对这种感染的易感性较高,因此需要更加关注早期防控。

2、儿童支原体肺炎的早期诊断

早期诊断是防治儿童支原体肺炎的关键。由于支原体肺炎的症状与其他呼吸道感染疾病(如流感、普通感冒等)相似,导致其早期诊断难度较大。传统的临床诊断方法依赖于患者的症状和体征,但这种方法缺乏特异性,因此需要借助实验室检查来做出准确诊断。

目前,支原体肺炎的常见诊断方法包括血清学检测和分子生物学检测。血清学检测可以通过测定患者体内的特异性抗体来判断是否为支原体感染,而分子生物学检测则通过PCR技术直接检测支原体的DNA或RNA,从而提高诊断的准确性。近年来,随着分子诊断技术的不断进步,PCR等检测方法已成为支原体肺炎诊断中的重要工具。

除了实验室检测,医生还可以通过患者的流行病学史来辅助诊断。对于集体生活环境中的儿童,如在学校、托儿所中发现类似症状的患者时,应该高度怀疑支原体肺炎的可能性,并及时进行相关检查,确保早期发现和治疗。

3、抗菌治疗与药物选择

儿童支原体肺炎的治疗主要依赖于抗生素,特别是针对支原体的特殊抗生素。由于支原体缺乏细胞壁,常规的β-内酰胺类抗生素如青霉素对其无效。因此,治疗支原体肺炎时需要选择针对支原体的药物,如大环内酯类抗生素(如阿奇霉素、红霉素)和四环素类抗生素(如多西环素)。

大环内酯类抗生素是目前治疗支原体肺炎的一线药物,因其能有效抑制支原体的增殖。对于学龄前儿童,阿奇霉素通常是首选药物,因为其药代动力学特性适合儿童的体内吸收,并且疗程较短,副作用较小。若治疗过程中存在耐药性或过敏反应,可以考虑更换药物。

此外,抗菌治疗的时机也至关重要。对于确诊为支原体肺炎的儿童,治疗应尽早开始,避免病情进展导致肺部损伤或并发症的发生。治疗期间需要定期评估临床反应,如症状缓解情况及体温变化等,以确定治疗效果和是否需要调整药物。

4、疫苗研发与公共卫生教育

目前,针对支原体肺炎的疫苗仍处于研发阶段。由于支原体肺炎的致病机制复杂,开发一种有效的疫苗面临诸多挑战。然而,科学家们已经在疫苗研发方面取得了一定进展,部分候选疫苗在动物实验中表现出较好的保护效果,未来有可能应用于临床。

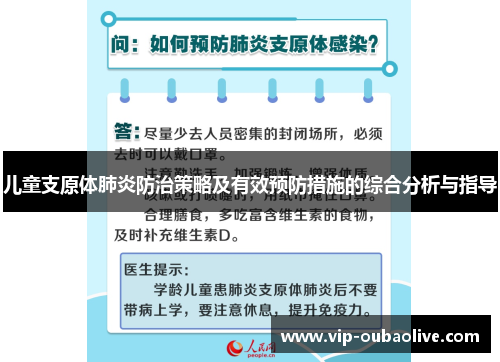

除了疫苗研发,公共卫生教育同样是预防支原体肺炎的重要手段。家长和教育工作者需要增强对该疾病的认知,提高对儿童呼吸道健康的重视。学校、托儿所等集体单位应定期开展健康教育活动,宣传支原体肺炎的防控知识,避免疾病的传播。

同时,儿童家长和教师应关注儿童的卫生习惯,特别是在流感季节和呼吸道感染高发时期,鼓励儿童养成良好的个人卫生习惯,如勤洗手、避免与有症状的患者密切接触等,从源头上减少支原体肺炎的传播风险。

欧宝真人app总结:

儿童支原体肺炎的防治是一项系统性的工作,需要从早期诊断、抗菌治疗、疫苗研发和公共卫生教育等多个方面入手。只有通过科学的诊断和合理的治疗,才能有效减少支原体肺炎对儿童健康的危害。同时,疫苗研发和公共卫生教育的推广,为防控支原体肺炎提供了更广阔的前景。

总体而言,儿童支原体肺炎的防治需要政府、学校、家庭以及社会各方面的共同努力。随着科研技术的进步和公众健康意识的提升,未来有望进一步降低支原体肺炎的发病率,提高儿童的整体健康水平。因此,各方面应携手合作,共同推进儿童支原体肺炎的防治工作。

59岁弗里克挑战极限再创辉煌突破年龄桎梏成就传奇之路

2025-08-01 12:35:47击败利物浦的五大关键因素及其背后深层分析

2025-08-04 12:27:53